Il 3 novembre presso il Braccio di Carlo Magno in Vaticano è stata presentata in anteprima la mostra "Pio XII. L'uomo e il pontificato" che sarà aperta dal 4 novembre al 6 gennaio. Ha introdotto l'incontro con i giornalisti monsignor Walter Brandmüller, presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche che ha organizzato la mostra. A illustrare temi e contenuti dell'esposizione, moderati da don Cosimo Semeraro, segretario del comitato, sono intervenuti Giovanni Morello, Andrea Tornielli, Matteo Luigi Napolitano e Philippe Chenaux. Pubblichiamo stralci di uno degli articoli del catalogo (Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2008, pagine 237, euro 24).

di Philippe Levillain

Il 12 febbraio 1931, il cardinale Pacelli, segretario di Stato da appena un anno, assistette all'invio del primo radiomessaggio di Pio xi. Poté costatare subito che il Sommo Pontefice si serviva sempre più di frequente di quello strumento, potendo contare sull'accresciuta regolare potenza della stazione emittente, munita a partire del 1938 di due antenne direzionali con dieci frequenze. Ciò avvenne a tre riprese, in occasione dei Congressi eucaristici internazionali e nazionali, e una volta per celebrare la festa di san Michele (radiomessaggio Mentre milioni diretto a tutti i cattolici e al mondo intero il 29 settembre 1938). Tutti questi interventi destinati a Budapest, a Québec o agli Stati Uniti erano fatti in italiano.

L'annuncio della scelta del conclave in favore del cardinale Pacelli del 2 marzo 1939 fu ritrasmesso in diretta dalla Radio Vaticana, e la prima benedizione apostolica di Pio XII fu commentata in nove lingue. Il giorno successivo alla sua elezione, il 3 marzo 1939, il Papa si servì per la prima volta della trasmissione radiofonica su onde corte. La Dum gravissimum comunicava a credenti e a non credenti la supplica che il Sommo Pontefice rivolgeva a Dio per la salvaguardia della pace. Pio XII ricordava che Pio xi aveva offerto la vita a sostegno della sua personale preghiera. Il tono del messaggio era segnato da una gravità iscritta nel generale clima di inquietudine. Ma il riferimento al suo predecessore consolidava l'ardente vigilanza del Santo Padre. È l'appello di un Papa che ci voleva.

Lungo l'intero arco della seconda guerra mondiale Pio XII si presentò, attraverso tutti i suoi radiomessaggi, come un padre sollecito delle famiglie (padri, madri, fanciulli, anziani), collocandosi al centro anche della vita sociale e economica annientata dalla guerra. La configurazione dei radiomessaggi si consolidò col tempo. Nel marzo del 1939, Pio XII è vigilante e riservato. Al riguardo la sua situazione è differente rispetto a quella di Benedetto xv, che nel suo Discorso concistoriale dell'8 settembre 1914, all'atto di manifestare anch'egli la sua supplica a Dio e di ricordare, inoltre, quella del suo predecessore Pio x, denunciava con vigore l'abisso in cui gli scontri, crescenti dopo il 18 luglio 1914, conducevano l'umanità e il mondo.

L'inflessione dei radiomessaggi verso l'angoscia e verso la speranza di un influsso morale e spirituale, collocando la croce al centro della supplica, si rivela bruscamente nel radiomessaggio del 24 agosto 1939, il giorno successivo alla firma del Patto tedesco-sovietico. Pio XII percepì senza illusione che esso apriva a Hitler il campo di battaglia europeo. "Un'ora grave, disse il Papa, suona nuovamente per la grande famiglia umana". L'appello insiste sulla paternità spirituale del Vicario di Cristo, che invoca la ragione in vista del trionfo della giustizia e una teologia morale dell'azione politica: "La politica emancipata dalla morale tradisce quelli stessi che così la vogliono". "Imminente è il pericolo, ma è ancora tempo".

Il richiamo a un successo sempre possibile del negoziato è compiuto nel tentativo di introdursi nei cuori mediante l'evocazione di mali individuali e collettivi ineluttabili: "Noi li supplichiamo per il sangue di Cristo, la cui forza vincitrice del mondo fu la mansuetudine nella vita e nella morte. E supplicandoli, sappiamo e sentiamo di aver con Noi tutti i retti di cuore; tutti quelli che hanno fame e sete di Giustizia - tutti quelli che soffrono già, per i mali della vita, ogni dolore. Abbiamo con Noi il cuore delle madri, che batte col Nostro; i padri, che dovrebbero abbandonare le loro famiglie; gli umili, che lavorano e non sanno; gli innocenti, su cui pesa la tremenda minaccia; i giovani, cavalieri generosi dei più puri e nobili ideali. Ed è con Noi l'anima di questa vecchia Europa, che fu opera della fede e del genio cristiano. Con Noi l'umanità intera, che aspetta giustizia, pane, libertà, non ferro che uccide e distrugge. Con Noi quel Cristo, che dell'amore fraterno ha fatto il Suo comandamento, fondamentale, solenne; la sostanza della sua Religione, la promessa della salute per gli individui e per le Nazioni".

Occorre ricordare che l'esercizio del magistero della parola non ha niente di incantatorio e che la Santa Sede segue una linea diplomatica attiva. I radiomessaggi, diffusi in quattro lingue (italiano, tedesco, francese e inglese) conferiscono alla sua attività una credibilità inimmaginabile sino ad allora: quella di un'opinione pubblica risvegliata dall'ascolto diretto della voce del Papa.

Molto presto, scoppiata la guerra, il regime nazista interviene per troncare gli interventi del Pontefice. Ma le stesse possibilità offerte alla voce del Papa di trovare ascolto in altri Paesi accrescono oltremodo l'influenza che la Santa Sede può giocare nel disordine politico e diplomatico generato dal furore espansionista di Hitler, dato che il Patto tedesco-sovietico prevedeva lo smembramento della Polonia. Nell'assillo della guerra segnata da devastazioni troppo prevedibili, la diplomazia vaticana esercitò delle pressioni sul governo polacco perché facesse delle concessioni territoriali. L'ambasciatore della Francia presso la Santa Sede, come riferisce Chenaux, espresse l'augurio "di una parola o di un gesto pubblico in favore della nazione cattolica minacciata". Gli venne risposto che il Papa aveva già parlato - il radiomessaggio del 24 agosto - e che nel Reich era in gioco la sorte di quaranta milioni di cattolici.

Si tocca qui uno dei paradossi dell'intervento della voce del Sommo Pontefice nella vita internazionale: il potere di amplificare il magistero mediante la parola generò progressivamente il dovere della parola, che colpisce più della lettura di un'enciclica e di un'esortazione apostolica. La grande difficoltà di Pio XII di fronte alle facoltà straordinarie che gli conferiva la radio consistette nell'equilibrare gli sforzi diplomatici della Santa Sede con il supporto circostanziato del messaggio della pace e dell'amore proprio della Chiesa cattolica e del ministero del Pontefice.

In termini di magistero, per l'immagine della Santa Sede durante la guerra, e più precisamente nell'evoluzione della seconda guerra mondiale, non fu tanto evidente come lo è oggi che esso non disponeva di alcuna arma prescrittiva e che il suo potere di giudizio era isolato perché distaccato dall'ordine del sapere. D'altra parte, l'azione della Santa Sede non era priva di campi in cui esprimersi.

Fu appunto il caso dei prigionieri di guerra (situazione cui Pio XII pensò dal 1939, preoccupandosi della famiglia), l'area degli aiuti materiali e della raccolta di certe informazioni. Se l'anno 1939 fu quello di una strana guerra con l'invasione della Polonia il settembre 1939, su cui la Santa Sede non si espresse, l'anno 1940 spinse Pio XII ad alzare la voce. Così si concateneranno i "radiomessaggi sovversivi", per riprendere l'espressione di Andrea Tornielli, diffusi regolarmente alla vigilia di Natale a partire dal 1940 e dei quali il più celebre è quello del 24 dicembre 1942. Essi svilupperanno gradualmente la teologia politica del Sommo Pontefice nel contesto di un conflitto, nel quale tutte le parti impegnate volevano che il loro sforzo aprisse un nuovo ordine. Pio XII disponeva di una saggia competenza giuridica che gli assicurava le prospettive pratiche della teologia morale, fondanti la giustizia e la carità. Sviluppò chiaramente questo punto di vista aperto al futuro attinente il necessario ricorso alla voce della Chiesa.

"Il 24 dicembre 1940 - scrive Tornielli - il Papa rivolge un importante discorso al collegio cardinalizio e alla Curia romana, chiedendo al mondo di ascoltare la voce della Chiesa. Solo così "l'intera umanità, come ciascuna Nazione in particolare, uscirà dall'odierna dolorosa e sanguinosa scuola più saggia, sperimentata e matura; saprà distinguere con limpidi occhi la verità dall'apparenza ingannatrice; e aprirà e tenderà l'orecchio alla voce della ragione, piacevole o meno, e lo chiuderà alla vuota retorica dell'errore; si formerà un convincimento della realtà, che prenderà sul serio l'attuazione del diritto e della giustizia, non solo quando si tratterà di esigere l'adempimento delle proprie ma anche quando si dovranno soddisfare le giuste richieste altrui"".

Nuovo ordine. Occorre rilevare che a differenza di Benedetto xv, nel sottolineare tale formula, Pio XII accetta implicitamente la guerra e malgrado i suoi sforzi più o meno costruttivi dei primi mesi, le assegna questo scopo politico e insieme spirituale. Denunciando la forza e l'uso della violenza per imbavagliare ogni concezione d'una verità diversa dalla propria sovranità, il Sommo Pontefice si colloca necessariamente dalla parte degli Stati guidati dalla libertà - leggiamo: i democratici - mentre domanda agli altri di sottoscriverla, di convertirsi, perché è l'unico esito della vittoria.

Il radiomessaggio del Natale 1942 è il più celebre inviato da Pio XII; lo lesse ai suoi stretti collaboratori prima di pronunciarlo. "Con sempre nuova freschezza indirizzato a tutti i popoli del mondo" - popoli e non nazioni - è il testo più lungo, più articolato, più biblico e più pragmatico di tutti quelli redatti e pronunciati da Pio XII in tale tragica sequenza della storia del mondo.

Le prime parole rimangono ancora oggi stupende: "Nuova freschezza di letizia e di pietà". Il ritorno al Natale come luce "in mezzo alle tenebre" è rapportato al Verbo e al suo messaggero. Il Sommo Pontefice contempla la storia sub specie Veritatis et Aeternitatis.

"Il motto Misereor super turbam è per Noi una consegna sacra, inviolabile, valida e impellente in tutti i tempi e in tutte le situazioni umane, com'era la divisa di Gesù; e la Chiesa rinnegherebbe se stessa, cessando di essere madre, se si rendesse sorda al grido angoscioso e filiale, che tutte le classi dell'umanità fanno arrivare al suo orecchio. Essa non intende di prender partito per l'una o l'altra delle forme particolari e concrete, con le quali singoli popoli e Stati tendono a risolvere i problemi giganteschi dell'assetto interno e della collaborazione internazionale, quando esse rispettano la legge divina; ma d'altra parte, "colonna e base della verità" (1Timoteo, 3, 15) e custode, per volontà di Dio e per missione di Cristo, dell'ordine naturale e soprannaturale, la Chiesa non può rinunziare a proclamare davanti ai suoi figli e davanti all'universo intero le inconcusse fondamentali norme, preservandole da ogni travolgimento, caligine, inquinamento, falsa interpretazione ed errore; tanto più che dalla loro osservanza, e non semplicemente dallo sforzo di una volontà nobile e ardimentosa, dipende la fermezza finale di qualsiasi nuovo ordine nazionale e internazionale, invocato con cocente anelito da tutti i popoli. Popoli, di cui conosciamo le doti di valore e di sacrificio, ma anche le angustie e i dolori, e ai quali tutti, senza alcuna eccezione, in quest'ora d'indicibili prove e contrasti, Ci sentiamo legati da profondo e imparziale e imperturbabile amore e da immensa brama di portare loro ogni sollievo e soccorso che in qualsiasi modo sia in Nostro potere".

La costruzione del radiomessaggio è paragonabile a quella di una cattedrale, il cui centro (l'altare) e la cui guglia impongono una duplice visione, quella della Parola legata all'Eucaristia e quella dell'elevazione tramite la Parola legata alla Speranza. Con audacia Pio XII fa riferimento a "Iddio prima causa ed ultimo fondamento della vita individuale e sociale" prima di parlare di guerra, così come la considera la Santa Sede, e di descrivere "l'Ordinamento giuridico della società e i suoi scopi", nell'anno più nero della Seconda Guerra mondiale.

"Chi consideri con occhio limpido e penetrante la vitale connessione tra genuino ordine sociale e genuino ordinamento giuridico, e tenga presente che l'unità interna nella sua multiformità dipende dal predominio di forze spirituali, dal rispetto della dignità umana in sé e negli altri, dall'amore alla società e agli scopi da Dio ad essa segnati, non può meravigliarsi sui tristi effetti di concezioni giuridiche, le quali, allontanatesi dalla via regale della verità, procedono sul terreno labile di postulati materialistici; ma scorgerà subito la improrogabile necessità di un ritorno ad una concezione spirituale ed etica, seria e profonda, riscaldata dal calore di vera umanità e illuminata dallo splendore della fede cristiana, la quale fa mirare nell'ordinamento giuridico una rifrazione esterna dell'ordine sociale, voluto da Dio, luminoso frutto dello spirito umano, anch'esso immagine dello spirito di Dio. Su questa concezione organica, la sola vitale, in che la più nobile umanità e il più genuino spirito cristiano fioriscono in armonia, sta scolpita la sentenza della Scrittura, illustrata dal grande Aquinate: Opus iustitiae pax, che si applica così al lato interno, come al lato esterno della vita sociale. Essa non ammette né contrasto, né alternativa: amore o diritto, ma la sintesi feconda: amore e diritto".

Questo radiomessaggio è rimasto nella storia perché il suo assillo non ha raggiunto le considerazioni, ricostruite dopo la seconda guerra mondiale in virtù d'una strana storiografia della speranza delusa. Il rimprovero emerge nel contesto degli anni 1960 - nonostante il Vaticano ii e la dichiarazione Nostra aetate sulle religioni non cristiane - denunciando nel messaggio di Pio XII troppi sottintesi quanto al suo commento di fronte alle atrocità sociali. L'espressione del voto si snoda come in un rosario. Nel film Amen realizzato da Costa Gavras nel 2002 - ispirato alla pièce teatrale Il Vicario di Hochhuth - don Fontana chiude la radio e non ascolta il radiomessaggio del 1942.

Per conoscere il pontefice e l'uomo

Lasciando la Germania nel 1929, il neocardinale Eugenio Pacelli tornò ad abitare a Roma nella casa costruita dal fratello in via Boezio. Qui rimase alcuni mesi anche dopo la nomina a segretario di Stato. Trasferitosi nel palazzo apostolico, Pacelli lasciò a casa tutte le carte personali che lo riguardavano: minute, lettere al fratello Francesco e ai familiari, fotografie ricordi. Alcuni di questi documenti, tratti dall'archivio privato della famiglia Pacelli, fanno parte della mostra allestita al Braccio di Carlo Magno.

Obiettivo degli organizzatori e dei curatori è stato infatti quello di restituire ai visitatori non solo il Pacelli ufficiale, ma il suo intero percorso di vita dall'infanzia alla morte, andando a scandagliare anche gli aspetti meno conosciuti del personaggio.

L'esposizione è articolata in nove sezioni. Inizia con una finestra aperta sull'ambiente familiare del piccolo Eugenio Pacelli, sulla sua casa e sulle scuole da lui frequentate. È uno sguardo gettato anche sulla Roma di Leone XIII e giunge fino all'ordinazione sacerdotale del 2 aprile 1899.

Da qui si dipana la carriera ecclesiastica di Pacelli con le sezioni dedicate alla sua attività diplomatica, alla Segreteria di Stato, ai suoi viaggi internazionali.

Gli anni del pontificato sono scanditi dai grandi temi che ancora oggi richiamano l'attenzione degli storici: la seconda guerra mondiale e la difesa della pace, l'attività in favore dei prigionieri di guerra, il sapiente e lungimirante uso dei radiomessaggi come mezzo di comunicazione del suo magistero. Attenzione speciale, naturalmente al Defensor civitatis e alla sua opera di aiuto agli ebrei perseguitati dal nazismo, ma anche a quanto Pio XII si adoperò per salvare le opere d'arte dalle distruzioni dei bombardamenti.

Le ultime sezioni sono dedicate al dopoguerra, agli anni della guerra fredda, alla Chiesa del silenzio, alla costruzione dell'Europa. Anni in cui il pontificato di Pio XII ha mostrato una lungimiranza troppo spesso ignorata.

Fotografie, oggetti personali, opere d'arte, documenti, scandiscono l'intero itinerario che porta fino alla morte il 9 ottobre 1958 e al ricordo riconoscente che di lui ebbe l'intera comunità internazionale.

Il vero volto di Papa Pacelli

Il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato, ha voluto dare la sua adesione con una lettera - pubblicata integralmente nel catalogo - della quale riportiamo i passi principali: "In occasione dei cinquant'anni dalla morte di Pio XII sono state promosse diverse iniziative tese a richiamare, sotto molteplici punti di vista, la memoria di questo grande Pontefice. Tra le tante manifestazioni assume particolare rilievo la mostra "Pio XII: l'uomo e il pontificato", organizzata dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche con l'intento di ricostruire, grazie al supporto di immagini, documenti e vari oggetti, il percorso umano e spirituale di Papa Pacelli. Dalla sua nascita nella Roma di Pio ix, alla sua formazione umana e religiosa che coincide con la fine del xix secolo; all'avvio del suo servizio nella Segreteria di Stato agli inizi del Novecento, con la rapida progressione di ruoli che ebbe ad assumere nella diplomazia pontificia, sino alla missione di Nunzio Apostolico a Monaco di Baviera, poi a Berlino. Quindi la nomina a segretario di Stato di Papa Pio xi e, infine, la sua elezione al Soglio Pontificio.

Nell'allestire l'esposizione si è cercato di far emergere i diversi aspetti che segnano la personalità di questo Papa. Non solo la sua ieratica immagine ufficiale, consegnata agli archivi della storia, ma qualcosa di più singolare e profondo, anzi, si potrebbe dire, qualcosa di più completo che ne evidenzi la vera personalità, e cioè quel suo vero volto che poterono apprezzare coloro che lo conobbero direttamente e con lui ebbero la fortuna di collaborare. Si tratta insomma di un percorso espositivo che mira a far luce appieno sul carattere, a percepire in profondità i suoi sentimenti e il modo con cui espletava gli alti incarichi che successivamente ricoprì nel corso della sua lunga esistenza. Tutto ciò grazie al contributo di immagini inedite o poco conosciute, come pure di suoi scritti di carattere sia personale che ufficiale. La mostra contribuisce così a far meglio conoscere un Pontefice che a giusto titolo va annoverato tra i più grandi personaggi del xx secolo. (...) Formulo l'auspicio che anche questa iniziativa serva a far apprezzare, specialmente alle nuove generazioni, la straordinaria figura di questo Papa, che seppe preparare, con profetica intuizione dei segni dei tempi, il cammino della Chiesa nell'epoca contemporanea".

Nessuna apologetica ma solo verità storica

"Attraverso la mostra commemorativa in occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte vogliamo mettere in dovuta evidenza la persona e l'operato di Eugenio Pacelli-Pio XII su esplicita richiesta di Papa Benedetto XVI. Questa iniziativa ci è parsa tanto più opportuna in quanto a partire dall'anno 1963 - con la messa in scena del dramma teatrale Il Vicario di Rolf Hochhuth - venne scatenata una campagna diffamatoria ben orchestrata contro la memoria del pontefice". Con queste parole ha introdotto il suo intervento monsignor Walter Brandmüller, presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, che ha aperto la presentazione in anteprima alla stampa della mostra al Braccio di Carlo Magno.

"Il cinquantesimo anniversario della morte di Pio XII - ha continuato Brandmüller - ha motivato il Pontificio Comitato a rendere giustizia a un grande Papa che già in vita godeva dell'ammirazione dei contemporanei indipendentemente dalle loro convinzioni religiose. Ciò non significa fare apologetica. Basta piuttosto far conoscere la verità storica, poiché le accuse lanciate contro Papa Pacelli non possono richiamarsi alla seria ricerca storica, la quale in modo sempre più convincente ne dimostra l'infondatezza. Dare il proprio contributo a quel ripensamento in corso per noi non significa soltanto rispondere alle richieste di una storiografia priva di pregiudizi, ma anche esprimere doverosa riconoscenza a Pio XII, che - lungimirante - nel 1954 creò il "suo" Comitato Storico".

Dopo aver ringraziato il curatore della mostra, Giovanni Morello, i curatori del catalogo, lo stesso Morello, Philippe Chenaux e Massimiliano Valente, e quanti hanno contribuito alla realizzazione della esposizione, monsignor Brandmüller ha annunciato che, significativamente, la mostra sarà allestita, nei primi mesi del 2009, anche a Berlino e Monaco, dove il nunzio Pacelli svolse la sua attività di diplomatico pontificio.

"È la nostra speranza - ha concluso - che la mostra "Pio XII. L'uomo e il pontificato" possa illustrare non soltanto la grande importanza storica di Papa Pacelli, ma in generale la dimensione spirituale, anzi soprannaturale del pontificato Romano".

La prima lettura - un brano del Libro della Sapienza (4, 7-15) - ci ha ricordato che vera anzianità veneranda non è solo la lunga età, ma la saggezza e un'esistenza pura, senza malizia. E se il Signore chiama a sé un giusto anzitempo, è perché su di lui ha un disegno di predilezione a noi sconosciuto: la morte prematura di una persona a noi cara diventa un invito a non attardarci a vivere in modo mediocre, ma a tendere al più presto alla pienezza della vita. C'è nel testo della Sapienza una vena di paradosso che ritroviamo anche nella pericope evangelica (Mt 11, 25-30). In entrambe le letture emerge un contrasto tra ciò che appare allo sguardo superficiale degli uomini e ciò che invece vedono gli occhi di Dio. Il mondo reputa fortunato chi vive a lungo, ma Dio, più che all'età, guarda alla rettitudine del cuore. Il mondo dà credito ai "sapienti" e ai "dotti", mentre Dio predilige i "piccoli". L'insegnamento generale che ne deriva è che vi sono due dimensioni del reale: una più profonda, vera ed eterna, l'altra segnata dalla finitezza, dalla provvisorietà e dall'apparenza. Ora, è importante sottolineare che queste due dimensioni non sono poste in semplice successione temporale, come se la vita vera cominciasse solo dopo la morte. In realtà, la vita vera, la vita eterna inizia già in questo mondo, pur entro la precarietà delle vicende della storia; la vita eterna inizia nella misura in cui noi ci apriamo al mistero di Dio e lo accogliamo in mezzo a noi. È Dio il Signore della vita e in Lui "viviamo, ci muoviamo ed esistiamo" (At 17, 28), come ebbe a dire san Paolo all'Areopago di Atene.

Con le pistole, solitamente, si uccide; con la parola si può anche ferire. Le prime, sempre pronte a sparare, sono quelle impugnate da buoni e cattivi - ma forse in questo caso la divisione non ha molto senso - nel genere western riesumato splendidamente da un duro come l'americano Ed Harris che firma la sua seconda, importante e applaudita regia, Appaloosa, fuori concorso al Festival del film di Roma, trasportandoci nella mitologia della frontiera con qualche aggiornamento psicologico moderno, condensato in piccole, nevrotiche idiosincrasie.

Con le pistole, solitamente, si uccide; con la parola si può anche ferire. Le prime, sempre pronte a sparare, sono quelle impugnate da buoni e cattivi - ma forse in questo caso la divisione non ha molto senso - nel genere western riesumato splendidamente da un duro come l'americano Ed Harris che firma la sua seconda, importante e applaudita regia, Appaloosa, fuori concorso al Festival del film di Roma, trasportandoci nella mitologia della frontiera con qualche aggiornamento psicologico moderno, condensato in piccole, nevrotiche idiosincrasie.

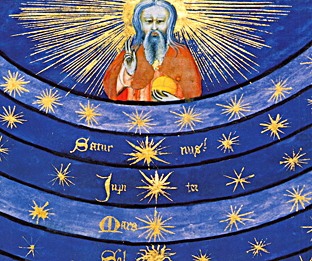

In this context, questions concerning the relationship between science's reading of the world and the reading offered by Christian Revelation naturally arise. My predecessors Pope Pius xii and Pope John Paul ii noted that there is no opposition between faith's understanding of creation and the evidence of the empirical sciences. Philosophy in its early stages had proposed images to explain the origin of the cosmos on the basis of one or more elements of the material world. This genesis was not seen as a creation, but rather a mutation or transformation; it involved a somewhat horizontal interpretation of the origin of the world. A decisive advance in understanding the origin of the cosmos was the consideration of being qua being and the concern of metaphysics with the most basic question of the first or transcendent origin of participated being. In order to develop and evolve, the world must first be, and thus have come from nothing into being. It must be created, in other words, by the first Being who is such by essence.

In this context, questions concerning the relationship between science's reading of the world and the reading offered by Christian Revelation naturally arise. My predecessors Pope Pius xii and Pope John Paul ii noted that there is no opposition between faith's understanding of creation and the evidence of the empirical sciences. Philosophy in its early stages had proposed images to explain the origin of the cosmos on the basis of one or more elements of the material world. This genesis was not seen as a creation, but rather a mutation or transformation; it involved a somewhat horizontal interpretation of the origin of the world. A decisive advance in understanding the origin of the cosmos was the consideration of being qua being and the concern of metaphysics with the most basic question of the first or transcendent origin of participated being. In order to develop and evolve, the world must first be, and thus have come from nothing into being. It must be created, in other words, by the first Being who is such by essence.